“对赌”失败,企业面临千万违约金?法院善意司法助企纾困

众所周知,在我国赌博是不被法律允许的,被视为违法行为。那是不是任何关于“赌”的都是违法的呢?什么是对赌协议?对赌协议合法吗?实际上,对赌协议是期权的一种形式。通过条款的设计,对于未来不确定的情况进行约定。如果约定的条件出现,融资方可以行使一种权利;如果约定的条件不出现,投资方则行使一种权利。它既是投资方利益的保护伞,又对融资方起着一定的激励作用。由于多方面的原因,对赌协议在我国资本市场还没有成为一种制度设置,也没有被经常采用。

近期,武汉东湖高新区法院认真贯彻落实《湖北省高级人民法院关于降低市场主体制度性交易成本十条举措》,成功调解一起因对赌协议而引发的纠纷。既通过定分止争保障了当事双方的合法权益,又用公正高效的善意司法激活了营商环境的“一池春水”。

案情回顾

求发展企业签下对赌协议

被告某汽车目标公司(以下简称“目标公司”)由汽车控股公司、黄某等5个股东投资设立。2019年6月,原告湖北某投资企业以汽车目标公司的“净利润”作为对赌标的,先后与目标公司,以及汽车控股公司和黄某等5个股东签订5000万的增资协议和《补充协议》。

协议要求,目标公司承诺2018年净利润达到人民币1.6亿元、且此后每年递增2000万元。协议约定,如目标公司当年净利润未达到协议要求的90%,投资公司有权要求目标公司及现有股东承担业绩补偿金。

对赌失败企业被诉至法院

2021年8月,审计报告显示目标公司2020年净利润约为1.2亿元,未达到约定的90%。根据约定,目标公司及公司股东需承担业绩补偿金。

2022年10月,原告投资公司诉至东湖高新区法院,要求目标公司及公司股东连带承担业绩补偿金、违约金、罚息及额外违约金共计约2000万。诉讼期间,原告投资公司申请财产保全。在冻结控股公司的股份无果后,于2023年1月对目标公司银行账户予以了价值相等的冻结。

法官仔细调研精准把脉

案情此时似乎已经十分清晰明了,法官究竟应该“顺水推舟”,直接下达判决书?还是要迎难而上“惩前毖后、治病救人”?

承办法官羿华给出了自己的回答。他了解到被告目标公司是一家具有20多年的历史、实力强劲的民用改装车制造企业,曾获得“中国机械制造500强”“湖北百强民营企业”等称号,拥有40多项专利技术。随着该公司不断扩能改造、推陈出新,其产品在国内市场屡获好评,现已逐步向国际市场拓展,目前拟在中小板上市。

承办法官充分意识到,该案事实清楚,但如果轻易下判,将会给有发展前景的企业带来资金困难。法院在优化营商环境的同时,法律更应尊重商业规则,亦应鼓励和推动投资公司向高新技术企业的融资开辟长期、稳定的绿色通道。

办理经过

承办法官充分优化平衡原告方和被告方之间的利益。权衡利弊,缩小分歧。受新冠疫情持续影响,国内宏观经济景气度下降,投资形势总体上呈“募资难、投资难、退出难”的三大困境。在此大背景下,被投企业的发展一般很难达到投资方的投资预期,触发对赌协议惩罚机制的概率必然增大。希望双方能够考虑长远利益,互谅互让,合作共赢;

主动联系,释法明理。承办法官向原告公司解释,其与目标公司对赌,可能会直接或间接地损害公司利益和公司债权人利益,不建议对目标公司釆取保全方式;并及时告知被告,可以采取财产置换的方式,缓解目标公司因被冻结的银行账户而影响生产经营,而这同样也是在保护原告方的诉讼权益。

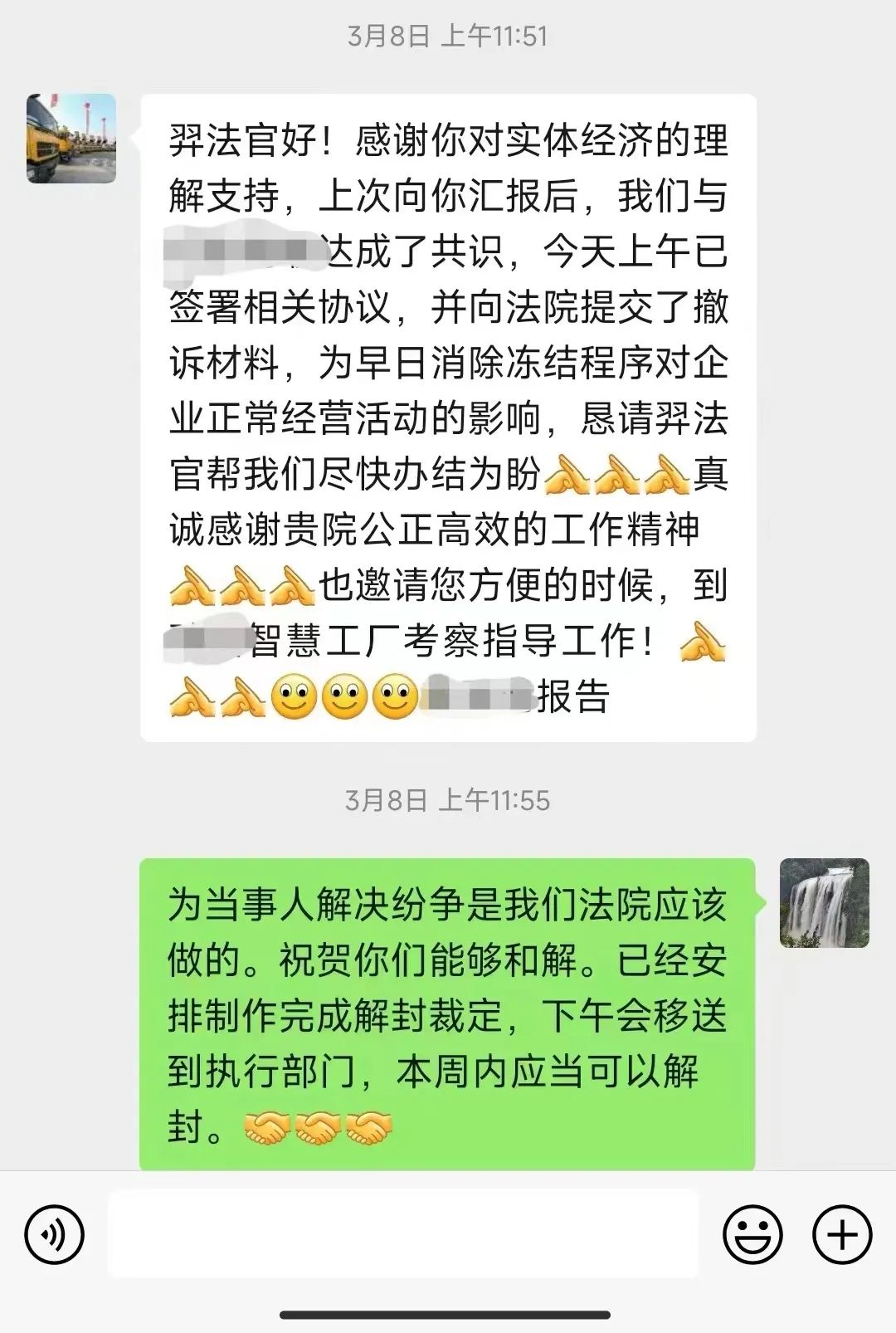

积极引导,优先和解。用非诉讼方式解决纠纷,力求将司法行为对企业生产经营造成的影响降至最低。在承办法官的不懈努力下,2023年3月8日,双方经过多轮协商终于达成和解,原告投资公司主动申请撤诉。

从冻结到解封,仅用时54天,一起因对赌失败而可能引发的企业经营危机,就这样被巧妙化解了。

被告公司发来感谢微信

典型意义

无论是“巨无霸”还是“小舢板”,每家企业都是构成市场的重要元素。用高效公正的善意司法为营商环境松绑解缚,让守信企业能放开手脚、轻装上阵,专心致志谋发展,是人民法院司法担当的彰显,也是司法智慧的体现。

无论是“巨无霸”还是“小舢板”,每家企业都是构成市场的重要元素。用高效公正的善意司法为营商环境松绑解缚,让守信企业能放开手脚、轻装上阵,专心致志谋发展,是人民法院司法担当的彰显,也是司法智慧的体现。