法院出新规 强化判后答疑

案结≠事了

在一些群众的认知里,案子判了、判决书拿到了就代表官司结束了。但在具体司法实践中,案子虽然判了,当事人不理解、不接受从而转为上诉、信访的情况时有发生,“案结”并不意味着“事了”。

一纸判决,不仅仅凝聚着办案法官的司法智慧,也彰显着对公平正义的不懈追求,但有时“法言法语”让当事人难以理解接受。如何通过浅显易懂的语言帮助当事人正确理解判决和裁定内容,做到既解“法结”又解“心结”呢?为此,鄂州市鄂城区人民法院建立了判后答疑工作机制。

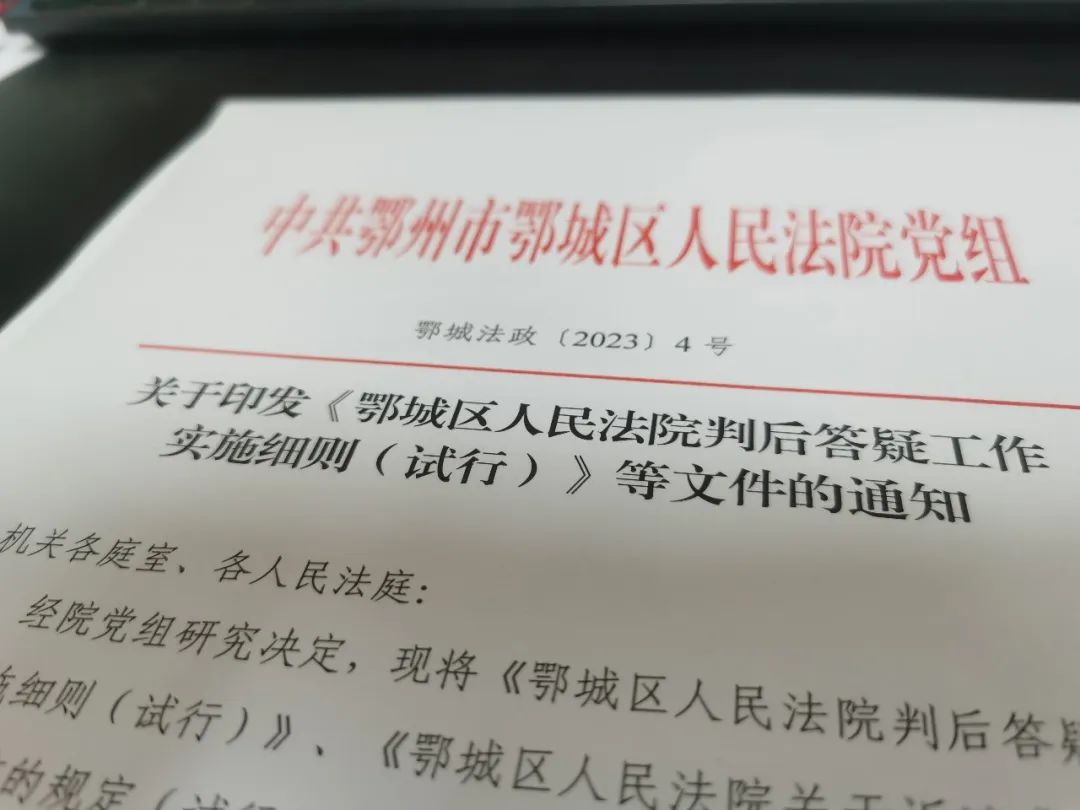

在广泛调研和征求群众意见后,2023年3月,鄂城区人民法院研究起草了《鄂城区人民法院判后答疑工作实施细则(试行)》(以下简称《细则》),其中包含13项具体内容,明确了答疑主体、范围、内容和流程,后经反复讨论修改,于近日起正式实施。

《细则》中规定,案件承办法官负责判后答疑工作。当事人在申请预约判后答疑后,由信访接待人员进行甄别审查,承办法官在规定时间、规定场所完成答疑工作,答疑过程全程录音录像。判后答疑工作定期开展督促检查,并纳入部门和个人的业绩考核。为帮助当事人从心理上接受裁判结果,《细则》明确,必要时可邀请人大代表、政协委员和第三方组织参与判后答疑工作,以增强答疑的公信力。

《细则》中规定,案件承办法官负责判后答疑工作。当事人在申请预约判后答疑后,由信访接待人员进行甄别审查,承办法官在规定时间、规定场所完成答疑工作,答疑过程全程录音录像。判后答疑工作定期开展督促检查,并纳入部门和个人的业绩考核。为帮助当事人从心理上接受裁判结果,《细则》明确,必要时可邀请人大代表、政协委员和第三方组织参与判后答疑工作,以增强答疑的公信力。

判后答疑

判后答疑

案例

近日,民事审判庭法官对一起民间借贷纠纷案件进行了判后答疑。原告杨某认为被告曹某差欠其借款,要求被告赔偿欠款,而审理过程中,承办法官发现没有借据、借条、欠条等债权凭证,且案涉转账处于两人恋爱期间,无法核实是赠与行为是借贷行为还是其他经济往来。为了查明案情,承办法官实地走访被告曹某户籍地,发现曹某多年未归家。承办法官认为仅凭出示的聊天记录,不能证明借贷关系成立,且被告经常居住地不明,故裁定驳回原告的起诉。

法官正在耐心给当事人释法明理。

法官正在耐心给当事人释法明理。

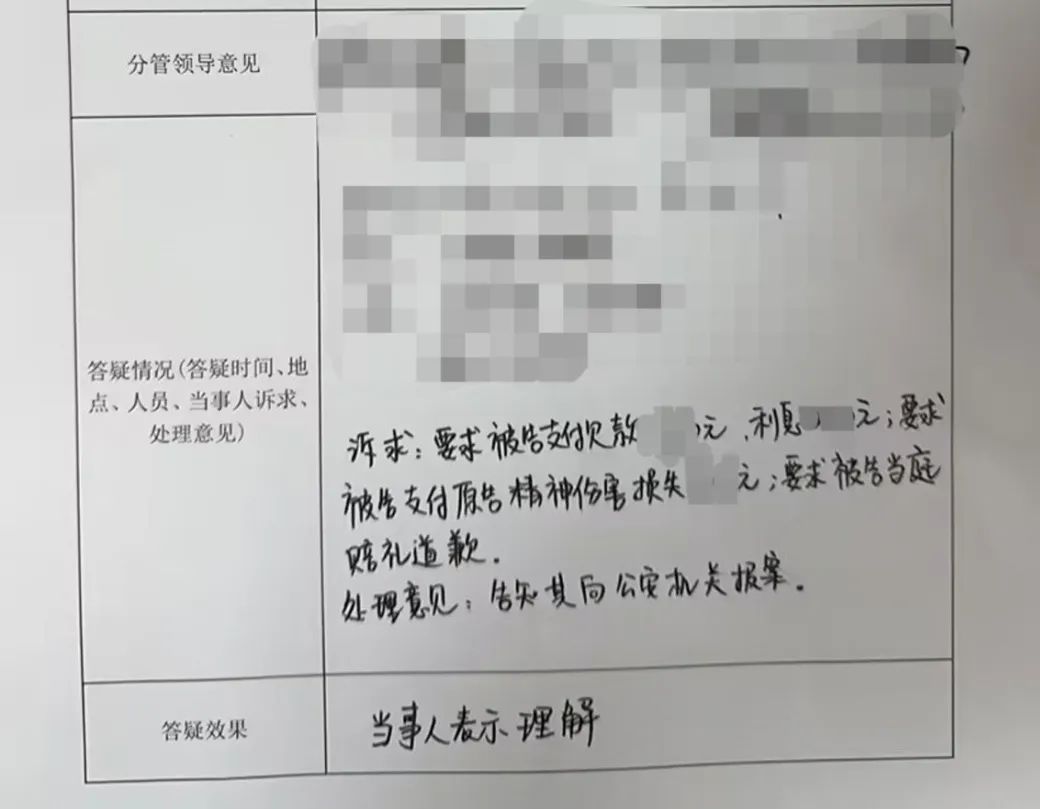

对于法官所做的裁定,杨某一时不能理解,她心急如焚,言语激烈,情绪不稳。得知这一情况,承办法官主动联系杨某,邀请她来院解开其心中疑虑。1个多小时的沟通中,承办法官耐心地以通俗易懂的语言向杨某答疑解惑,并针对其问题的解决提出了合理建议。最终,杨某对法院驳回起诉的裁定表示理解,对法官的释法明理表示满意。

完成判后答疑工作后,工作人员填写申请表上相关内容。

习近平总书记强调:“法律并不是冷冰冰的条文,背后有情有义。要坚持以法为据、以理服人、以情感人,既要义正辞严讲清法理,又要循循善诱讲明事理,感同身受讲透情理,让当事人胜败皆明、心服口服。”

开展判后答疑,充分尊重了人民群众的朴素情感,最大限度地解答了当事人的疑问,将晦涩难懂的法言法语变成浅显易懂的法律知识,让人民群众既感受到法律的刚性与威慑力,又感受到法律和法律工作者的柔性与温度。

今后的工作中,鄂城区人民法院将持续深化判后答疑工作,坚持“有疑问、必答疑,有答复、必及时”,推动判后答疑工作规范化、专业化、标准化,推动案结事了和矛盾纠纷实质性解决,让司法裁判真正符合人民群众普遍、朴素的感受,让人民群众真真正正在每一起案件中感受到公平正义。