青衿博士说(一):革新 融合 文化 创新一一关于审判理念现代化的讨论

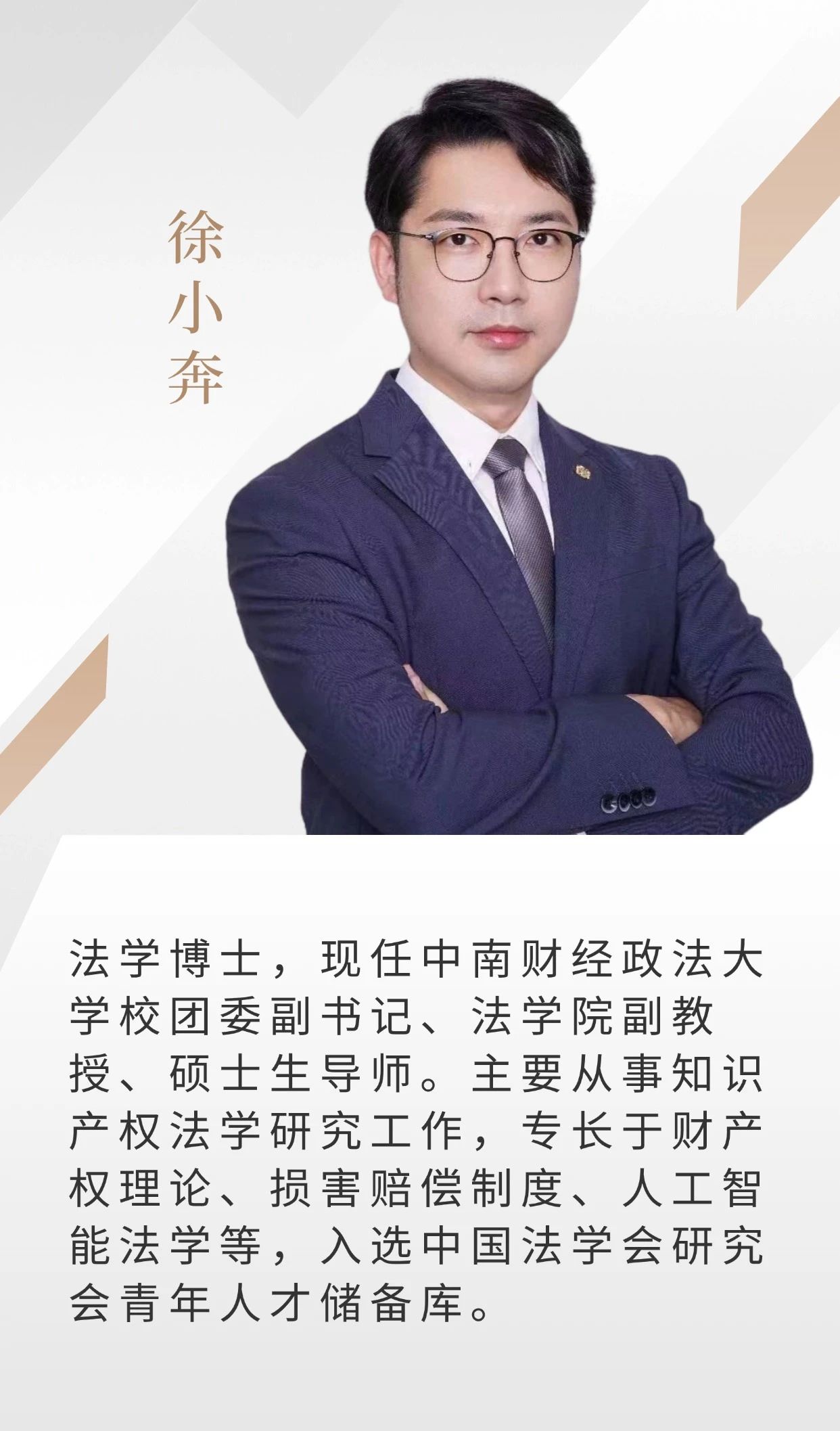

最高人民法院党组在《求是》上发表署名文章指出,人民法院要“以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化”。张军院长也曾在大法官研讨班上说过,“实现审判工作现代化最关键的是做实审判理念现代化”。审判理念现代化的内涵是什么?审判理念如何指引审判工作现代化?吴亦伟、张娟、胡海三位博士围绕这些问题进行了热烈的讨论,发表了独特的见解,徐小奔副教授也进行了精辟的点评。就让我们一起看看他们都发表了哪些观点吧!

PART1

以新发展理念引领审判现代化:共享、协调、创新铸就法治新篇章

今年1月,习近平总书记对政法工作作出重要指示强调,政法战线要“以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化”。最高人民法院党组也提出,要“深刻把握高质量发展是新时代的硬道理,既着力推动审判工作高质量发展,更找准把握服务经济社会高质量发展的着力点”。因此,我想从“新发展理念”的角度,分享一下个人对“以审判理念现代化引领审判工作现代化”的理解。

以“共享发展”理念推动矛盾纠纷实质化解。目前我们常说的“法治共享”,更像是法律制度的单向输出,对乡村、行业组织等基于乡风民俗、行业惯例所形成的习惯法缺乏必要的了解,导致矛盾纠纷实质化解往往收效甚微。审判理念现代化,首先应当是“法治共享”的现代化,要让制定法与习惯法在良性互动中寻求矛盾纠纷实质化解的“最大公约数”。去年,湖北省有8家基层法院成功试点商事纠纷共享法庭建设,优先让行业部门、行业协会利用行业规则和商业惯例化解商事矛盾,取得了较好的社会治理效果。

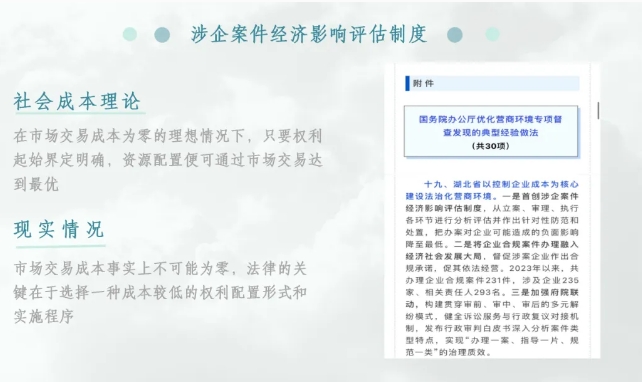

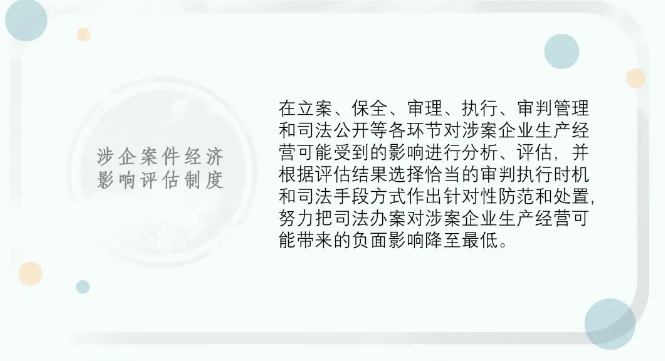

以“协调发展”理念指导司法审判能动履职。“协调发展”要求在发展中做好统筹兼顾、综合平衡。就司法审判而言,如何在每一个案件中协调好公正与效率的关系,是践行能动履职、实现良法善治的关键。近年来,我感受最深的是我院全面推行的涉企案件经济影响评估制度。该制度诞生于疫情危难之际,发展于经济下行期间,本质是在司法的公正严明与善意文明之间寻求平衡,是实现在相互关联和互相合作前提下的共赢共生,是协调发展理念在司法审判能动履职上的最好注脚。

以“创新发展”理念引领科技人文同频共振。科技的发明使人类学会了驾驭自然,法律的发明使人类学会了驾驭自己。审判理念现代化,不仅要求我们充分运用知识产权规则,保护科技创新,护航经济社会蓬勃发展,还要求我们从科技发展与人文关怀的辩证角度,努力让司法审判对法律条文的“文本法”适用,使其符合人民群众内心感受的“自然法”。

审判理念现代化的底层逻辑是政治理论现代化。中国的政治理论、政治逻辑与政治立场是建立在中国国情基础上的,而“实现高质量发展”就是当前最重要的国情之一。审判理念现代化就是用法治思维和法治方式推进政治理论现代化,做实从政治上看、从法治上办,这也是为什么司法从单纯追求法律效果转向追求政治、法律和社会效果的统一。

PART2

本土良法善治,实质性解纷的法治智慧与情怀

2300多年前,秦孝公问商鞅,我们制定出这么多法律,如何才能得到普遍遵守呢?今天,我们讨论如何以审判理念现代化引领审判工作现代化,与千百年前的追问一脉相承。

“我就是要个说法”,这是影片中秋菊的坚持。情理本已让两家人冰释前嫌,而法理让他们又生隔阂。正义实现了,却不是秋菊想要的结果。艺术来源于生活。在司法实践中,面对一个个现实中的“秋菊”,我们又该如何平衡情理与法理呢?

刚入员额当法官时,还不擅长做当事人工作,自以为认准了法理就果断裁判吧。在一件由一扇门引发的相邻关系纠纷中,经调解,由原先剑拔弩张的那对邻居到心气顺畅而握手言和。这起案件让我的办案理念发生了改变。一些小案件看似简单,却不是我们开一次庭、敲两下法槌、快审快结就能了事的。作为基层法院的法学博士,尤其要学会如何跟群众打交道,读懂不同案件当事人的所思所想所求,有针对性地去做工作,实质性解决问题。

正如习总书记所说;“一纸判决,或许能够给当事人正义,却不一定能解开当事人的‘心结’”。当事人想要的,终究也不是我们那几份文书,而是能帮助他解决诉争、摆脱诉累的方案。我们作为裁判者,何以解民之忧呢?无他,唯实质解纷尔!

我们的司法,自古以来就有案结事了、定分止争的传统,以和为贵的理念深刻地影响了后世的司法活动。实质性化解矛盾纠纷,在我们老祖宗那里早就有经典演绎。《乔太守乱点鸳鸯谱》就是其中一个典范,通过巧妙安排让三对鸳鸯各得其所,皆大欢喜。“配”出了审判智慧、“点”出了成人之美,真可谓是美美与共!

新时代,我们以审判理念现代化引领审判工作现代化,现代化绝不意味着否定和抛弃传统。天下无讼、以和为贵的价值追求,彰显了中华优秀传统法律文化的智慧,我们有什么理由不古为今用、发扬光大呢?

“我们幸逢法治建设的黄金时代”!作为“荆楚审判文明之师”,我们要更精专业、更富情怀、更善作为,切实把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,在推进审判工作现代化中作出应有贡献,共同奔赴法治理想的星辰大海!

PART3

诉源治理新视野,现代化审判工作的理性与温度

“理念是行动的先导”。张军院长提出了多个现代化的审判理念。在此,就“诉源治理”理念谈几点看法。

纠纷解决机制——“诉源治理”

当前,我国正处于重要的社会转型期,社会结构日趋复杂,各类矛盾相应增长。如何化解不断涌现的矛盾纠纷,要重视在源头上把控、引导纠纷。在此基础上,就产生了“诉源治理”的新理念。

“诉源治理”,主要有两种建设路径,一是法院主导的司法治理路径;二是整合了包括行政机关、基层组织、人民团体、调解组织等多方解纷组织的社会综合治理路径。第一种路径影响法院的主责主业——审判业务;第二种路径主要是“自上而下”的制度建构,固然为化解纠纷提供了制度保障,也忽略了产生纠纷的主体。

纠纷解决机制的转变——从“制度”到“人”

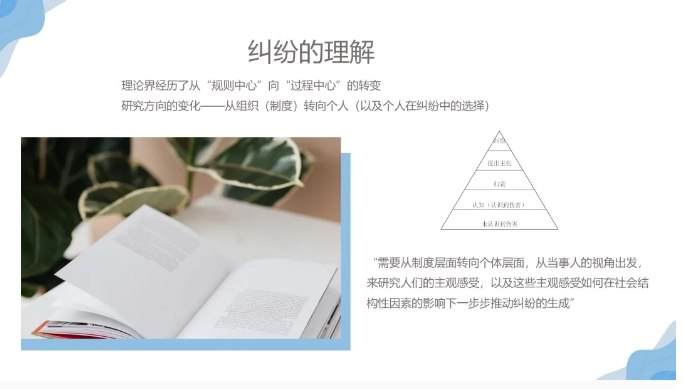

对纠纷的理解,理论界经历了从“规则中心”向“过程中心”的转变。从“规则”向“过程”的视角转换带来了研究方向的转变——从制度转向个人,需要我们从制度层面转向个体层面,从当事人的视角出发,来研究人们的主观感受。

纠纷解决机制的选择——多种影响因素

当事人如何选择纠纷处理方式?这受到经济、文化、关系等多种因素的影响。首先是经济的因素。根据法律经济学的理论,“人是理性的个体”,进而影响人们选择纠纷处理方式的首要因素是成本与收益的衡量。其次是文化的因素。我国现在还处于由传统社会向现代社会的转型期。正如《乡土中国》中所说的,传统社会是熟人之间的社会,是以“己”为中心的同心圆。在传统社会中,往往存在一种“无需法律的秩序”。熟人之间“协商才是纠纷解决的最好方式”。而在现代陌生人社会,尽管需要更多地依靠法治来处理不同文化背景的人们之间的矛盾纠纷,但熟人社会的一些规律,如协商等,也能适用于解决纠纷。

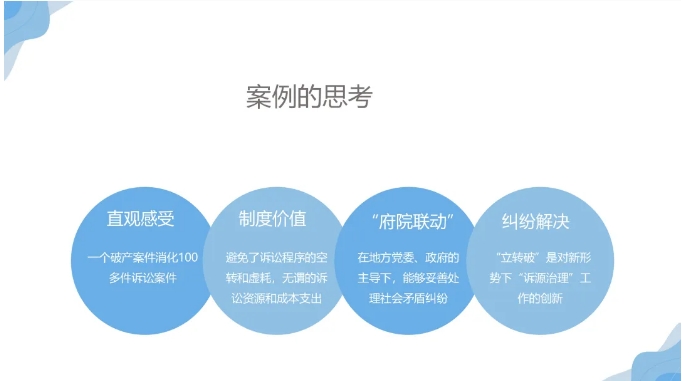

理念一新天地宽。总之,有必要从当事人的个体层面出发,研究人们的主观感受,以及这些主观感受如何推动纠纷的生成,进而“定制”不同解纷机制。而“立转破”,就是应对特殊的纠纷主体,在地方党委、政府的主导下,在其他组织等多方力量的支持下,进行纠纷源头治理的创新机制。

三位法官博士围绕“以审判理念现代化去推动审判工作的现代化”这样一个主题分享了各自的观点,听完之后我觉得可以用四个关键词作为概括,那就是:革新、融合、文化和创新。

三位法官博士围绕“以审判理念现代化去推动审判工作的现代化”这样一个主题分享了各自的观点,听完之后我觉得可以用四个关键词作为概括,那就是:革新、融合、文化和创新。

所谓革新,就是审判理念的革新,司法裁判的意义不仅仅是书写一份份裁判文书,法官有更多的责任和义务在于促进社会矛盾纠纷的实质性化解;所谓融合,就是司法裁判不仅需要法律思维,还需要有政治思维、社会思维和经济思维方式,去协调法律利益与其他多种利益之间的平衡,从而做出一个最优选择;所谓文化,就是现代法律并不意味着对传统权利的抛弃,而是一种继承和发扬,既包含对文化习俗的理念的传承,也包括在法律渊源上去实现法律裁判对多元化事物的规范集合;所谓创新,包括理念创新,也包括制度创新,时刻践行新时代能动司法的理念,真正做到为大局服务,为人民司法。

结合自己平时的学习研究来谈对审判理念现代化去推动审判工作的现代化给自己的感受,我认为,随着新技术的发展,以人工智能、大数据技术为代表的新质生产力的创新给司法审判工作带来了全新的挑战,例如数据权益、人工智能生成内容法律保护等问题在全球范围内没有明确的制度共识,在国内也缺乏专门立法规范,这在一定程度上会推动我们的审判任务发生改变。在此背景下,立法可以留白,但审判不能缺位。对新技术、新现象的审判不仅具有个案定纷止争的功能,更有引领技术进步与产业发展的效用。因此,这对法官的审判能力提出了新的时代要求,需要法官在审判理念上保持先进性、具备多元知识储备,要求法官不仅仅是一个裁判者,还是一个规则的适用者、一个经济学家、一个政治家,去考虑产业融合发展的需要,去考虑政策执行效用的最大化,才能在审判创新中实现法律与社会效果的统一。

此外,从做学术研究的角度来看创新,比如在确定一篇论文选题或是研究方向后,我们除了关注国外学术研究的论证依据、理论观点以及法院裁判结论外,还应更多将目光聚焦到国内司法实践和法院判决,要时刻保持对国内相关话题、相关科学技术的关注和探讨,了解行业产业最新发展动态,始终站在时代发展的最前沿,善于用中国法官的经验和智慧,共同给出问题解决的中国方案和中国路径。