青袊博士说(三):思辨是我的翅膀,实践是我的征途

法理深邃如星空,实践广阔似瀚海。“青衿”博士们以智慧为舟,以担当为帆,驶向法学理论与司法实践的交汇点。今日,三位博士和黄明涛教授将带着他们的“秘籍”,揭秘如何将法学“高大上”转化为司法“接地气”。让我们在他们的分享中,见证法学理论如何转化为实际成果,为荆楚法治建设贡献力量。

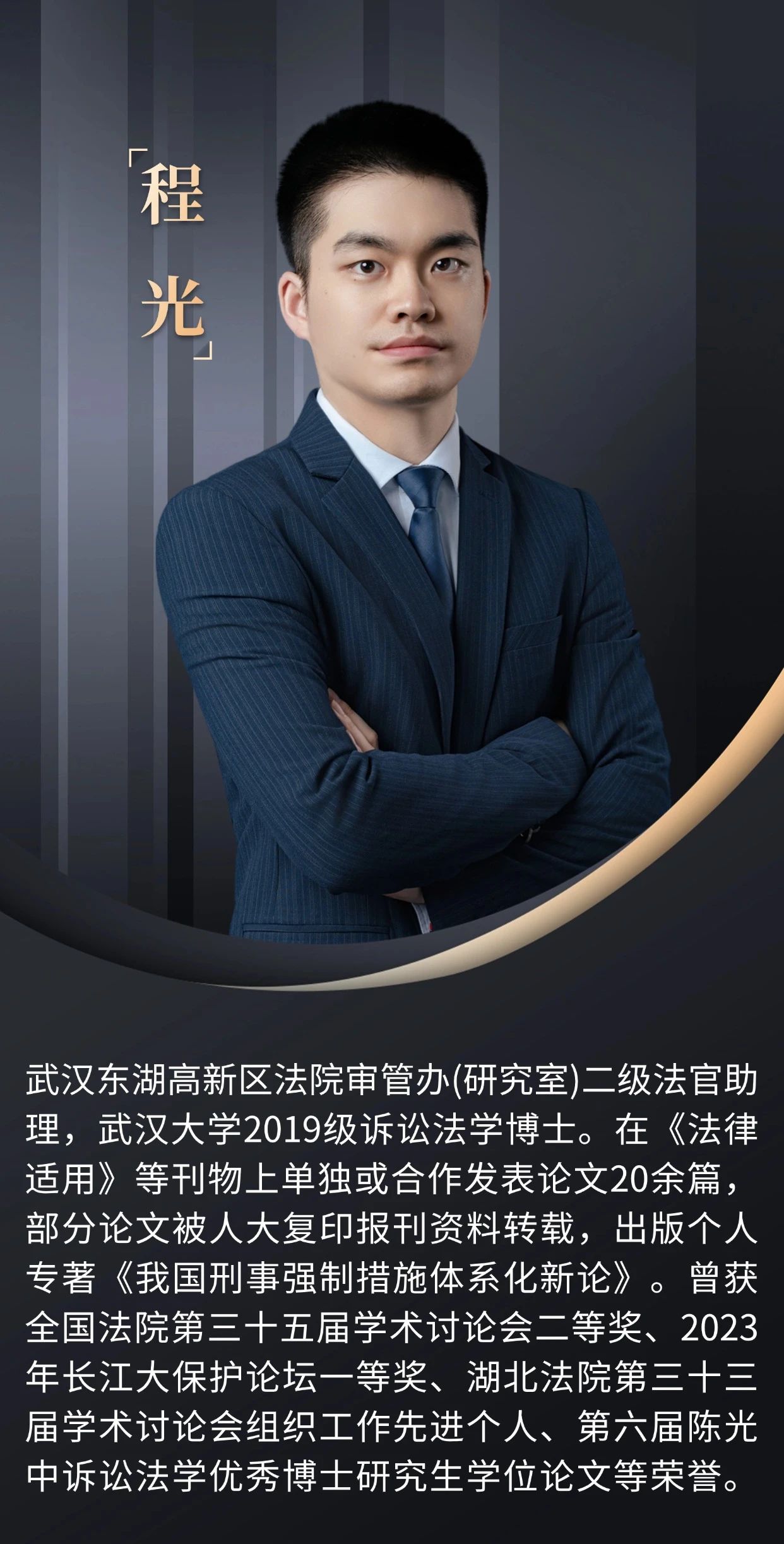

在湖北省高级人民法院的精心组织下,我有幸参加首届青衿博士论坛,学习各位领导和专家的精彩发言,感受很深。

一是法学博士到司法一线,要革新观念。观念决定思路,思路决定出路。所以,观念很重要。例如,原来读书时我对司法建议的理论定位和实践功能不太理解。当我进入法院后,接触了司法建议的工作,慢慢意识到司法建议在无形中化解了不少纠纷,是法院开展诉源治理的重要抓手。例如,我院去年审理了武汉市首起见义勇为人受害责任纠纷案件,制发了高质量的司法建议,这份司法建议推动了武汉大学网红景点凌波门的改造升级,为广大游客营造了更加安全有序的游览环境。类似案件的涌现,让我的观念从以前的纯粹学理思辨,慢慢转变为了现在的实践系统分析。经此一变,才有可能形成优质的实践成果。

二是法学博士到司法一线,要重新学习。我是刚出校门,就进院门的法学博士,自问所知所学本就不足。进入法院后,我遇到了很多优秀的法院同仁和实务专家,更觉得我需要重新学习。例如,万人起诉率这个概念我在学校时没有听过。但是,我院对今年第一季度万人起诉率做了调研,形成了高质量调研报告,获得了武汉东湖新技术开发区党工委有关领导的批示。这就很值得我学习。我时刻牢记自己虽然是法学博士,但是更需要以谦虚的态度去向领导学、去向同事学、去向群众学。

三是法学博士到司法一线,要创新理论。关注实践中的真问题并提出解决思路。我不敢说这一定是法学博士的优势,但我想这一定是法院系统法学博士的责任。现在,我已身处实践的富矿当中,身边有不少理论需要创新。由此,问题的关键不再是寻找问题,而是找到问题以后如何提出创新性的解决方案。例如,我院近年来对本辖区实际情况进行调研,推动无纸化集约化改革,获得省委有关领导的批示并受邀赴北京参展。

总之,对走向司法一线的法学博士来说,学校里面的“研究”结束了,新的“研究”开始了。这既是挑战,也将是机遇。

在丰富多彩的司法实践背后,实质是作为法哲学范畴的价值观在做功。环境法有什么独特的价值追求?如何从法理之源到司法实践?

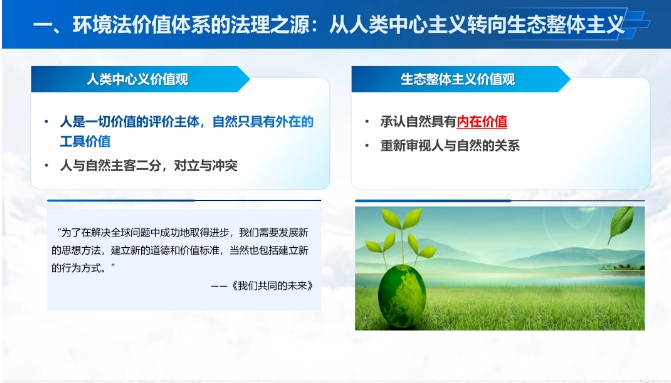

一、环境法价值体系的法理之源:从人类中心主义转向生态整体主义

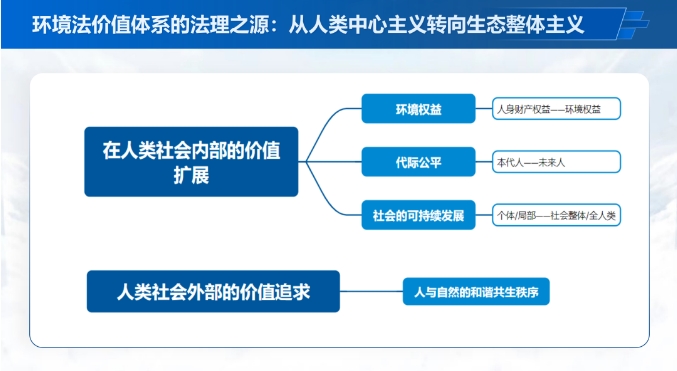

环境法作为一个新兴的部门法,与传统法最本质的区别在于,它是从法哲学上的人类中心主义价值观转向了生态整体主义价值观,承认自然的内在价值,重新审视人与自然的关系。在这种新价值哲学的引领下,环境法对传统法进行了解构与创新,形成了自己独特的价值体系,包括两个层面:一是在人类社会内部,它关注环境权益、代际公平和社会的可持续发展;二是在人类社会外部,它追求人和自然的和谐共生秩序。

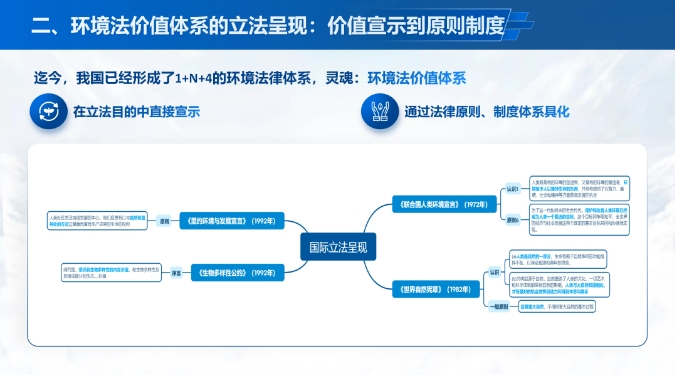

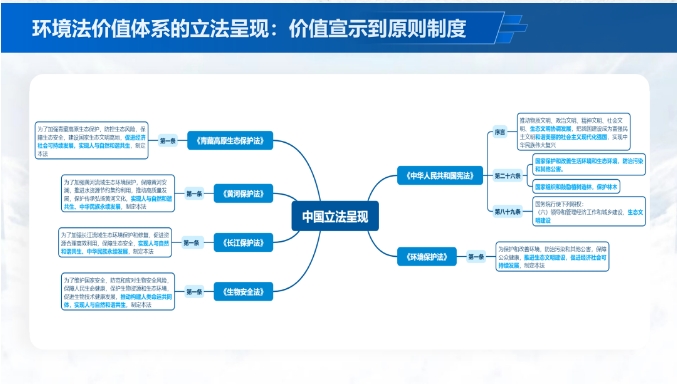

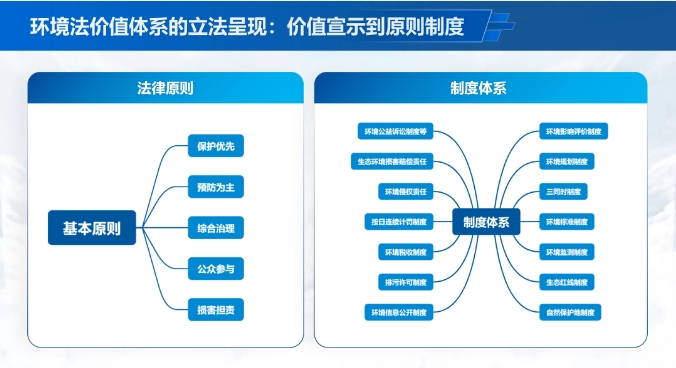

二、环境法价值体系的立法呈现:从价值宣示到原则制度

抽象的法价值体系要传导到司法实践中,首先需要通过立法将法理转化与呈现为文本法。立法者首先在立法目的中直接宣示其价值追求,然后设计独特的法律原则和制度体系来具化,以此保障环境法的价值体系能渗透到复杂的环境法律关系中。

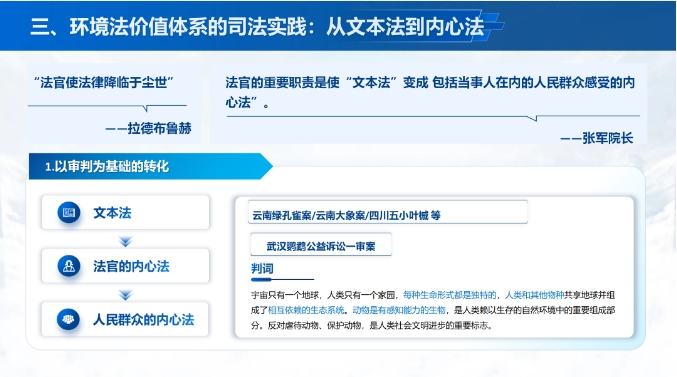

三、环境法价值体系的司法实践:从文本法到内心法

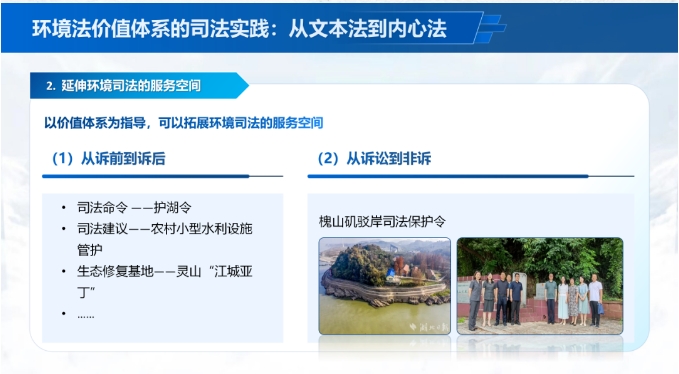

“法官的使命是使法律降临于尘世”,将“文本法”转化为符合包括当事人在内的人民群众感受的“内心法”。在这一过程中,可以有这样一些能动空间:一是以审判为基础的转化。法官对文本法中蕴含的环境法价值观形成内心的确认与心证,先转化成法官的内心法,然后通过释法说理,让包括当事人在内的人民群众理解并接纳,成为他们认同的内心法。二是延伸司法服务的空间到诉前诉后。可以因地制宜地采取发布司法命令、司法建议等多种司法措施,实现环境法的价值追求。三是在非诉中寻找环境司法服务的空间。

法官只要坚定保护人的环境权益,维护代际公平,社会的可持续发展,以及人和自然和谐共生的秩序,在纷繁复杂的现实迷雾中持续探索创新,环境诉讼案件就会越来越少,环境司法实践就会逐步达到“从有讼到无讼”的最高境界!

一、从董仲舒到卡多佐:历史之维

我国法学理论转化为司法实践的例子可以追溯到西周时期的“天罚”“明德慎罚”等,最为典型的是西汉董仲舒提倡的“春秋决狱”。域外情况看,古罗马时代五大法学家的解答具有法律效力;前美国最高法院大法官卡多佐也说过越来越倾向于在法学家的作品中寻求可以指导判决的灵感。从历史维度观察,法学理论转化为司法实践,为裁判说理、司法论证和规范适用提供了理由和资源。

二、当代中国语境:现实之维

必须明确什么是“理论优势”。习近平总书记强调“要充分发挥党的理论优势,最重要的就是必须坚持马克思主义,不断推进马克思主义中国化时代化大众化”。在当代中国语境下,我们最大的法学理论优势就是作为马克思主义法治理论中国化最新成果的习近平法治思想。

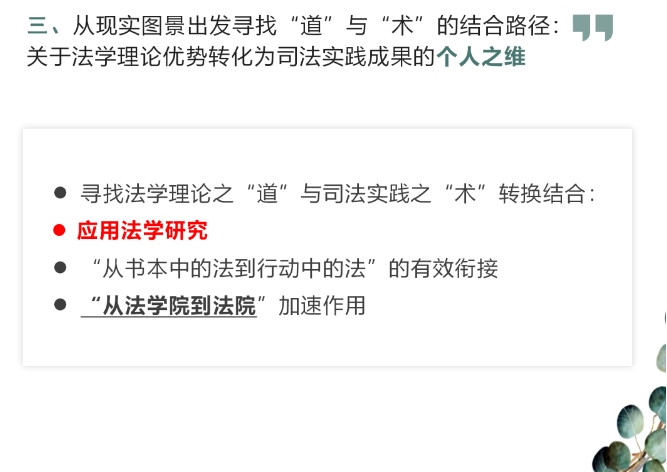

三、从现实图景出发寻找“道”与“术”的结合路径:个人之维

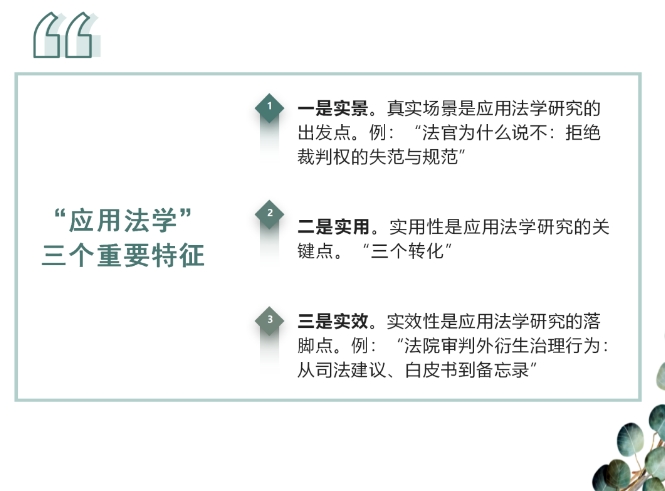

我坚持从现实图景出发,以问题为导向,在寻找法学理论之“道”与司法实践之“术”转换结合的过程中发现了“应用法学研究”这条路或这座桥。应用法学研究是“从书本中的法到行动中的法”有效衔接,对我个人“从法学院到法院”起到了加速作用,让我在面对疑难复杂案事件时可以迅速切换不同角度、增强释法说理的底气以及树立有效应对的信心。“应用法学”具有三个重要特征:一是实景。真实场景是应用法学研究的出发点。二是实用。实用性是应用法学研究的关键点。三是实效。实效性是应用法学研究的落脚点。

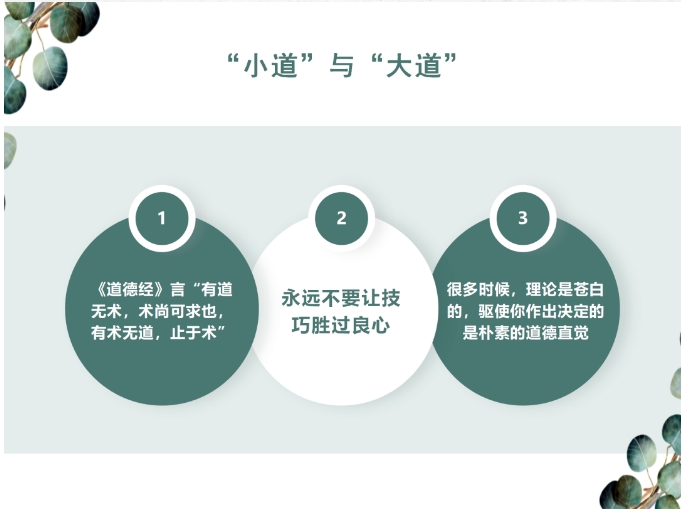

书本中的“道”转化为行动中的“术”,会让我们的司法技术更加娴熟,面对复杂局面或疑难案件更有信心和“手段”,但这些都是“小道”,朴素的人性才是更高的“大道”。永远不要让技巧胜过良心,莫忘世上苦人多。很多时候,理论是苍白的,驱使你作出决定的是朴素的道德直觉。法学理论优势转化司法实践成果最根本路径是坚持群众路线。马克思说“理论一旦掌握群众就成为物质力量”。“马锡五审判方式”“枫桥经验”都是理论与群众结合产生的巨大实践力量。

做不了一个法学家,也希望能做一个法律家。

通过今天这样一个博士论坛活动,我看到了这群在法院工作的法学博士们用一种非常立体、生动、形象的表达方式,展现了他们身上不同的性格、学识和人生感悟。他们的分享各有特色,精彩纷呈,希望这样的博士论坛活动能够一直举办下去。

通过今天这样一个博士论坛活动,我看到了这群在法院工作的法学博士们用一种非常立体、生动、形象的表达方式,展现了他们身上不同的性格、学识和人生感悟。他们的分享各有特色,精彩纷呈,希望这样的博士论坛活动能够一直举办下去。

通过前面三位博士的分享,我的感受可以归纳为两点。

第一点感受,不管教育背景和职业背景是什么,不管是不是博士,都要不断保持学习。这里的学习尤其是指重新学习,而不仅仅是继续学习。因为不管曾经在校园里积累了多少知识储备,拿过多高的学历学位,一旦进入到一个新的领域,尤其是像从事审判业务这样具体的工作,对于我们法官而言,面对人民群众多元化的利益诉求、面对纷繁复杂的社会关系,我们如何正确地去看待和处理各种利益关系,依法裁判好具体的案件,太多东西都需要从实践中重新学习。这就正如我们所探讨的第三个话题,要将法学理论优势转化为司法实践成果。在我看来,理论优势并不是指文章发表数量或是学术学位头衔,而是借助自己接受过法律专业训练的优势,在一定学术积累的基础上去构建一个更加宏观的知识体系和思维框架,懂得分辨真伪、鉴赏优劣,以促进个人整体思辨能力的提升。怎样更好地学习,我觉得还有一点感悟,就是保持一种怀疑的习惯。怀疑既是一种学习方法,也是一种哲学理念。不管是保守还是积极,乐观还是悲观的思维方式,面对新的社会发展趋势,包括新技术的应用场景,在保持理解、开放、包容的心态的同时,还应在自己的内心保持一些怀疑或质疑。正如汉德法官在著名演讲《自由的精神》里谈到一样,自由的精神就是时常自我怀疑,不太确定自己的看法是否正确;自由的精神就是尽力去理解别人的思想。保持质疑、保持可能性、保持一种开放的态度,从一定程度上说,这能更好促进法官全方位地学习。

第二点感受,不管我们采用审判理念、法学理论还是哲学思想等等词汇,我们要想表达的都是一种法律文本和法律思想之间的思辨关系,或者说文本内与文本外的关系。严格来说,没有法学,就不存在法哲学,只有哲学。所以哲思也好、理念也好,仍然是立足于实定法律之上的阐释或升华。基于法条存在的前提,才有了法的明确性和安定性。当然,作为法官,也不能太过受制于静态条文的约束,而是需要在法治文明、法治现代化的更大背景下,结合自身实际,用通俗、简洁、亲和的语言表达逻辑,让静态的法条生动地呈现出来,解释给社会大众,这是推动建立一个更好公共秩序的基础。所以,如何在文本内外保持一种恰当的比例平衡,是一个永恒的主题。从法条到司法政策,再到规则制定,体现的是法律人共同的思维方式,能够做到在法条和哲理之间寻求一个最佳平衡,是每一位法官和法律人身上都必须具备的一种宝贵的工作能力,这既是一种思维,也是一种哲学。