青衿博士说(二):穿越法哲学的丛林

在1949年的《洞穴奇案》一文中,作者富勒虚构了一桩洞穴探险者因受困洞中,而杀害并吃掉同伴的刑事案件,他围绕此案撰写了5位大法官意见书。50年后,又有法学家再次审理此虚构案件并撰写了6篇判词,共形成11篇判词。这11篇判词背后隐藏着不同的法哲学思想和价值观,不禁令人深思。这些法哲学思想到底如何影响法官裁判?接下来,让我们以无锡胚胎案、宜昌胚胎案、厦门胚胎案和深圳基因编辑案为引,看看法学博士们是如何穿越法哲学的丛林,到达智慧的彼岸!

01

中国式哲学立论为重大民事裁判注入思想伟力

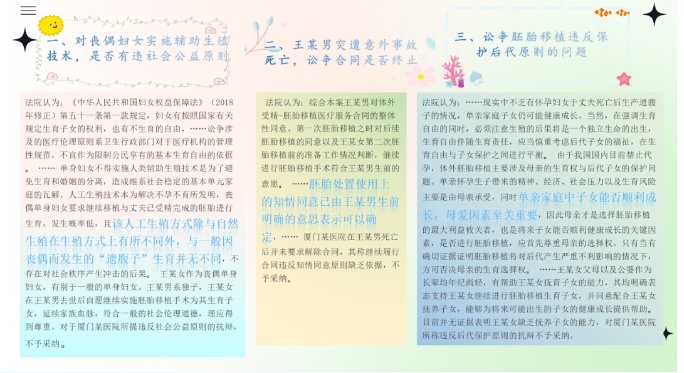

为揭开重大民事裁判背后中国式哲学立论的谜底,以人民法院案例库中唯一的厦门“冷冻胚胎案”为例,总结本案三个关键论断作为思考线索,以下分别论述。

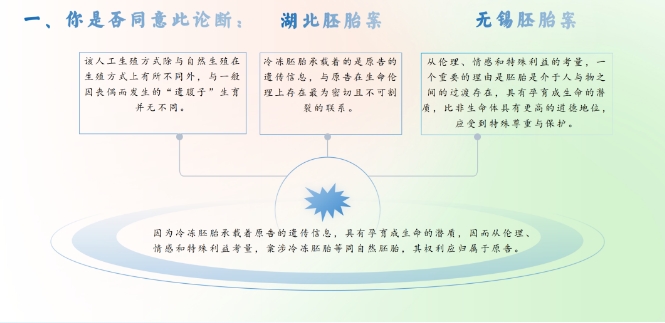

论断一:人工生殖方式并不影响案涉胚胎权属

国内法院对“冷冻胚胎”出现四种定性:人、物、伦理物、人与物之间的过渡。人们常用“自我意识”或“自我”界定胚胎生命,但会陷入两难——肯定会默许基因编辑,否定会产生胚胎买卖或禁止继承。其实,此主客二分法界分生死未能领悟生命意义,亦不知何为“草木瓦砾皆有良知,万事万物都是朋友”。民法母亲保护生命所有意义,她的目光从故乡远眺到异乡,生命才蓬勃有力。而今独在异乡为异客,我们也要站在母亲描述的超出“单向度”理性的多维世界,在这里发现,大多数人的生命意义就是传宗接代,胚胎载有“遗传信息”应被保护。有人认为该类判决规避了民法“物”的概念,民法“物”属“为我之物”,胚胎属“自在之物”,马克思认为实践将“自在之物”转化成“为我之物”,所以无锡胚胎案判决说“胚胎是介于人与物之间的过渡存在”,理解过渡须从“伦理、情感和特殊利益”考量法律意义。

论断二:丈夫生前整体同意可视为同意胚胎移植

婚姻的精神是爱情,车祸带走了生命但带不走丈夫的爱,爱总能超越生死,死生契阔、与子成说,我心永恒、爱无止境,爱情催发生育,此为民事合意推论。

论断三:母爱是单亲孩子顺利成长的关键因素

法官用感性范畴的“母爱”对抗卫生部“保护后代原则”,底气在哪?回顾三个论断,法官分别评价了原告的胚胎处置自由、合同自由、单亲抚养自由,标尺是传宗接代、爱情、母爱,其实价值体系就是家庭伦理。中国人的家庭以情维系,此情在礼教中升华为仁义。丈夫虽走,可她还爱着心里的爱人和爱人最爱的家人,不仅有亲情,更有仁义,这个家就从未分散。

可见,评价法律行为须有自己的法哲学立论。孔子的“忠恕”是“中国式哲学立论”之道的一种。“忠”是正心诚意、游心无穷,平衡个体兼顾群体,着眼现在放眼未来;“恕”是将心比心、人同此心,遵循法理通达情理,推演逻辑坚守仁义。“忠恕”两心相通即为一颗瑕瑜互见、推己及人的裁判“真心”。

02

从无意识走向理性——法哲学思想何以支撑重大裁判

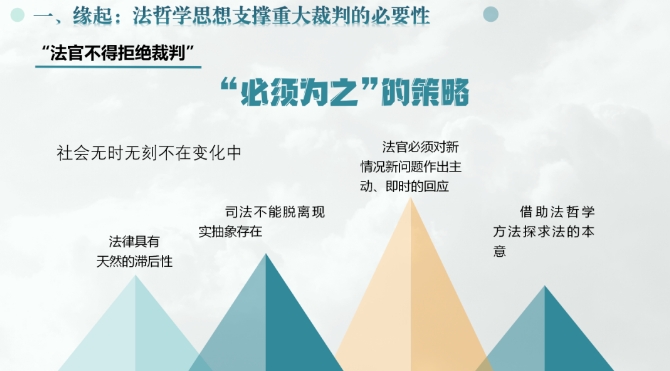

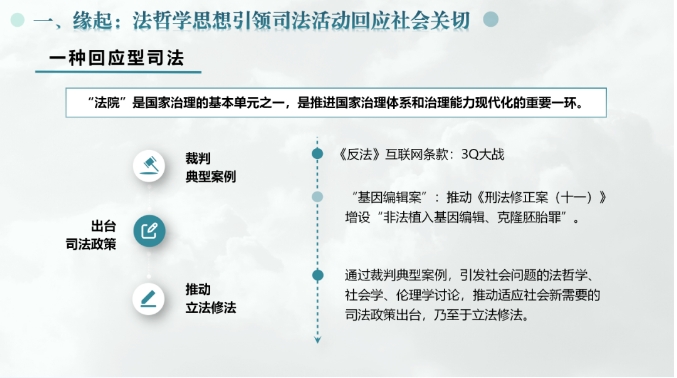

一、缘起:法哲学思想支撑重大裁判的必要性

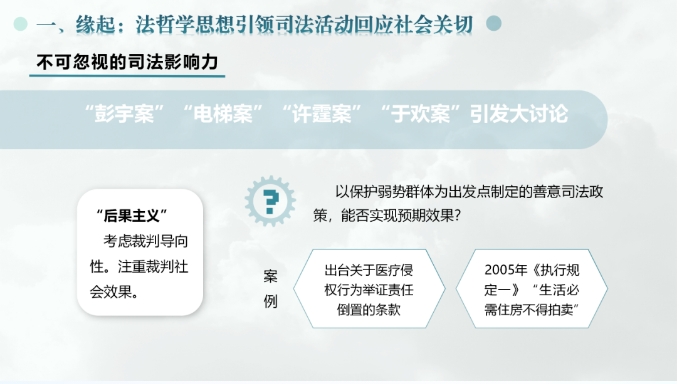

首先,“法官不得拒绝裁判”。司法是不能脱离现实抽象存在,法官必须对新情况新问题作出主动、及时的回应,法哲学思想有助于我们探求法的本意。其次是基于“回应型司法”的特性。“法院”是国家治理的基本单元之一,其中一条重要的路径是:从裁判典型案例到形成新的司法政策再到推动立法修法。如《反不正当竞争法》互联网条款,规则全部来自法院审理的典型案例。最后,司法的影响力不可忽视。重大司法裁判通常会产生连锁效应。“彭宇案”曾经引起轩然大波,“于欢案”“许霆案”等引发大讨论,“后果主义”越发受到关注,实际上也是“三个效果”统一问题,法哲学思考可以推动司法活动更加符合公众所追求的实质正义。

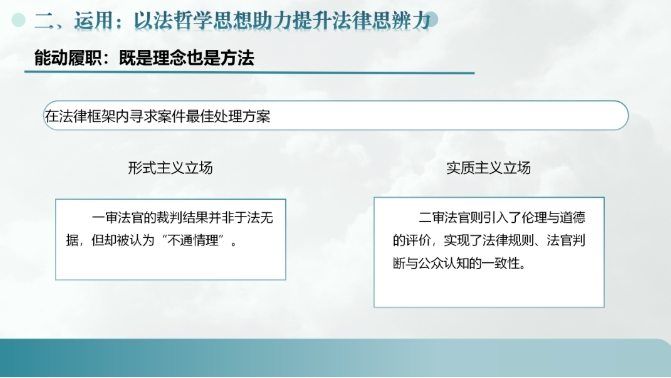

二、运用:以法哲学思想提升法官法律思辨力

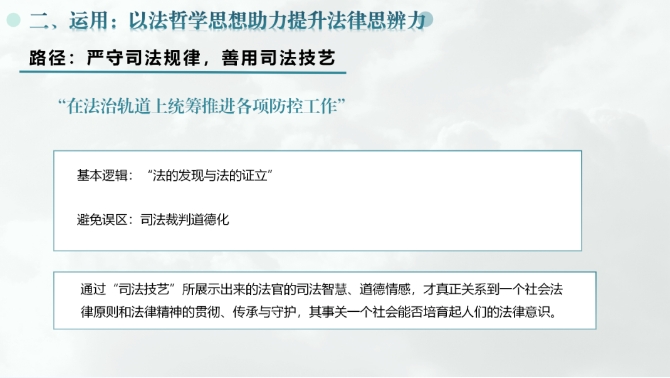

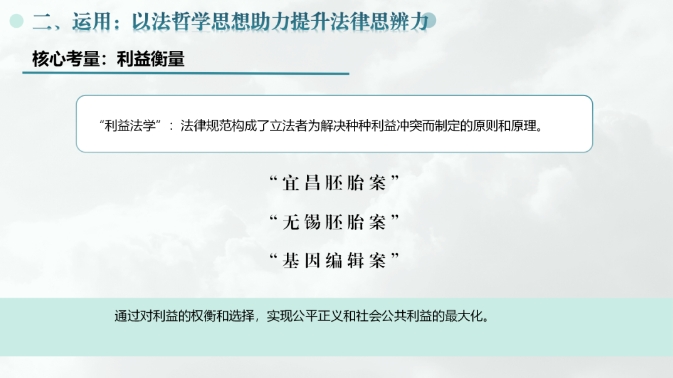

要能动履职,这既是理念也是方法。妥善处理重大案件,要在法律框架内寻求案件最佳处理方案。比如“冷冻胚胎案”中,一审裁判并非于法无据,却被认为是“不通情理”。二审法官引入了伦理与道德的评价,实现了法律规则、法官判断与公众认知的一致性。要严守司法规律,善用司法技艺,这是路径。坚守“法治轨道”是基本素养,法哲学介入重大裁判时,要避免抛开“法的发现与法的证立”这一基本逻辑,将司法裁判异化为道德裁判。以“司法技艺”展示出的司法智慧、道德情感,关系到一个社会法律原则和法律精神的传承与守护。要做好利益衡量,这是核心考量。如在“胚胎案”中,涉及了个人生育权、医院的保管责任和伦理考量之间的平衡。

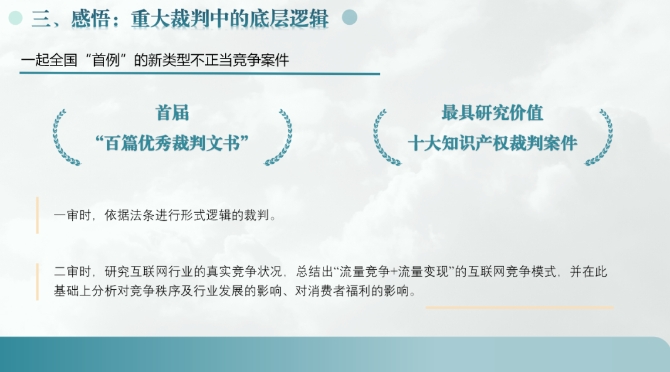

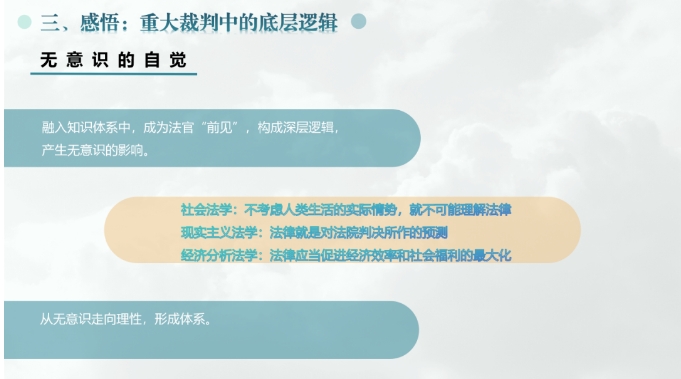

三、感悟:重大裁判中的底层逻辑

在审理一起属于“首例”的不正当竞争案件时,我研究了互联网行业的真实竞争状况,总结出“流量竞争+流量变现”的竞争模式,并在此基础上作出裁判。通过复盘审理重大案件的思维习惯,有一种感悟,法哲学思想早已融入自身知识体系中,成为一种法官“前见”,构成了审判思维的深层逻辑。比如我会特别注重探究真实的社会状态、竞争状态,正如社会法学强调的“不考虑人类生活的实际情势,就不可能理解法律”;而案件中分析消费者福利,则是缘于经济分析法学的影响。这种对法哲学的无意识自觉,必将逐步走向理性,并最终形成支撑司法活动的法哲学思想体系。

03

生命科技创新的法哲学航标:从人本到乐观,照亮司法裁量的智慧之路

一、面对生命科技创新的两种不同立场

湖北胚胎案、无锡胚胎案、深圳基因编辑案涉及一个共同的主题,即前沿生命科技的法律应对。生命科技创新的规制,可能会有以下两种立场,即保守、谨慎的立场与宽容、积极的立场。不同的立场背后,本质上是不同法律思维的对抗。

二、涉生命科技创新的典型思维模式

1.管制优先思维与权利优先思维

在管制优先和权利优先两种思维中,应当对前者保持更多的警惕,因为其很容易基于对旧事实的有限归纳而遏制技术创新。当然,警惕管制优先的思维,并不意味着管制是完全不必要的,但一定要弄清楚管制的正当性根据在哪里。

2.静态—悲观主义思维与动态—乐观主义思维

任何创新都有风险,但不能因为有风险就止步不前,否则就会遏制一切可能的创新。在面对涉及创新的法律问题时,只要行为本身不足以造成“对他人具体利益的高度危险”,就不应当基于对未来的悲观主义情绪,直接一禁了之。当然,动态—乐观的思维也需要有限度,不能成为过度的冒进思想。

3.旁观者思维与带入式思维

为了避免权利—后果配置的错位,必须摒弃旁观者的思维,换之以带入式的方式,设身处地地站在利益最密切相关者的角度考虑问题、作出判断。

三、适配生命科技创新的法哲学原则

无论是面对生命科技创新的问题,还是在其他更加错综复杂的问题上,有必要在法哲学层面重申以下几方面的理念:

1.人本主义的法学理念

人本主义法学理念,将人本身的价值实现作为所有人类活动的中心命题。这一理念要求我们尊重每一个个体的权利和尊严,不论是已经存在的生命还是潜在的生命。

2.具有乐观想象力的法学理念

如何让技术创新转变为大多数人的幸福,是法律制度的使命之一。在这方面,法学理念要有乐观的想象,更需要将这种想象转化为现实的制度。

3.相信爱并以爱为终极诉求的法学理念

在因技术创新而引发的冲突中,人类最基本的情感——爱,可以提供重要判准。在创新所指向的充满未知的世界里,爱是具有终极指向的判断法理。

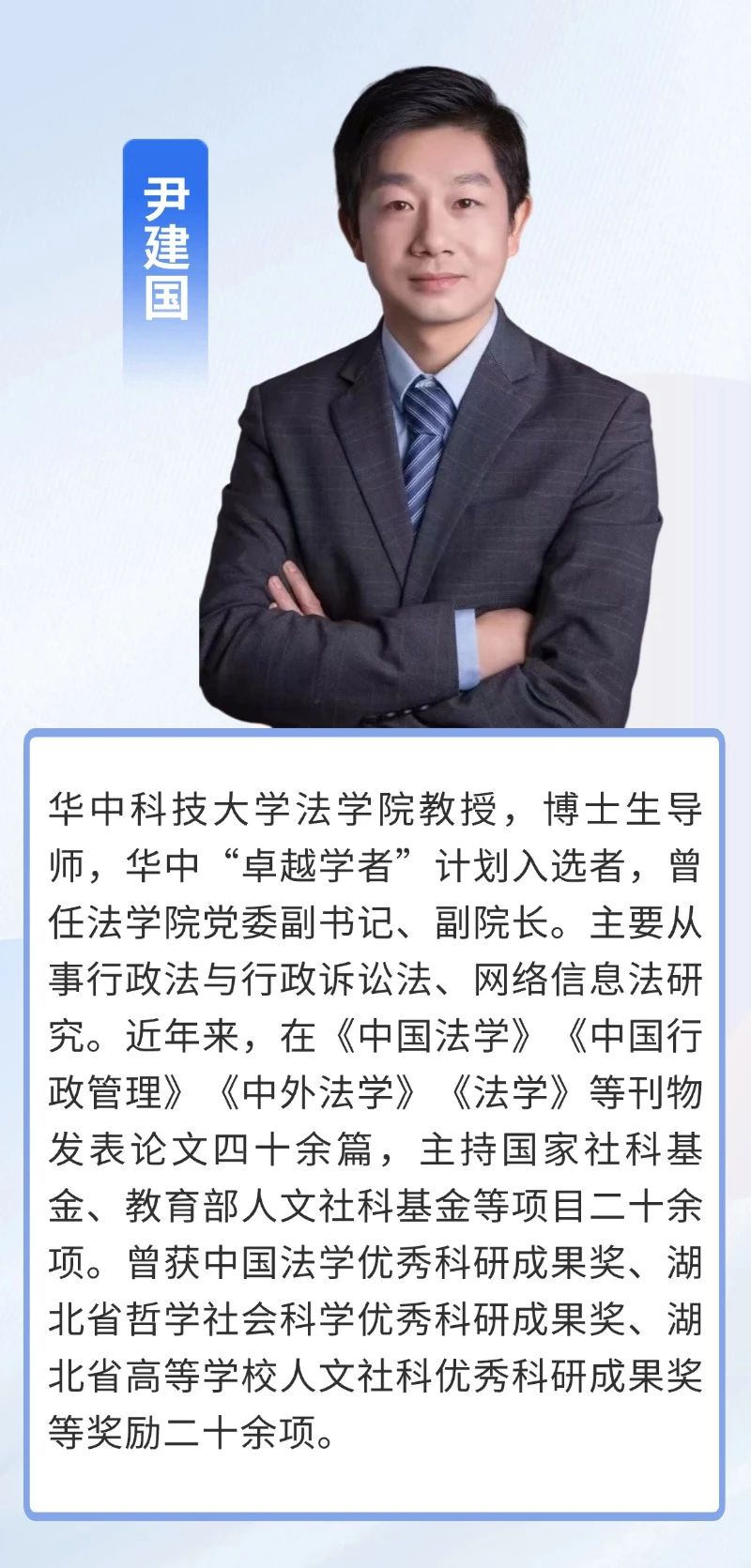

点评嘉宾

我们这个单元的主题是“以法律哲学思想支撑重大裁判”,三位博士法官基于三份背景案例,从不同角度发表了自己的看法,令人深受启发。归纳三位博士的发言,我觉得大家主要谈了三个问题:第一,为什么要以法律哲学思想支撑裁判,尤其是重大、疑难裁判;第二,有哪些法律哲学思想可以支撑重大裁判;第三,如何运用法律哲学思想支撑重大裁判。

我们这个单元的主题是“以法律哲学思想支撑重大裁判”,三位博士法官基于三份背景案例,从不同角度发表了自己的看法,令人深受启发。归纳三位博士的发言,我觉得大家主要谈了三个问题:第一,为什么要以法律哲学思想支撑裁判,尤其是重大、疑难裁判;第二,有哪些法律哲学思想可以支撑重大裁判;第三,如何运用法律哲学思想支撑重大裁判。

一、为什么在司法裁判过程要运用法律哲学思想与方法?我认为,在裁判尤其是重大裁判中运用法律哲学思想与方法,具有众多客观现实原因。法律哲学思想与方法体现的是法律制度的价值追求和精神品格,法律正义的含义、法官应然和实然的角色、司法的方法等都是法律哲学内容与问题。因此,立基法律哲学、运用法律哲学思维有助于我们准确理解法律条文的立法目的、含义,同时有利于法官在裁判过程中体现正确的政治方向、回应社会需求、人民呼声,更好实现法理融合、三个效果的统一。

二、有哪些法律哲学思想可以支撑重大裁判?对这个问题,法学界和实务界都有过经典论述。张军院长曾指出:“司法办案,不仅要强调于法有据,努力追求规范的案件处理,还要结合甚至更多地考虑案发当地的社会实际、党的司法政策以及国家经济社会发展的形势要求。”“法律不只是作为条文而存在,更重要的是作为一种原则和精神而存在。归根结底,法律适用离不开政治、政策的指导:即看怎样处理问题更有利于促进公平正义、社会和谐的实现。” ——这些考虑要素就是我们应当践行中国法律哲学思想,就是在践行将法律哲学思想和方法融入司法裁判过程。

三、如何运用法律哲学思想支撑重大裁判?一是要坚持守法与求变、安定与开放间的平衡。探求运用法律哲学思想与方法支撑重大裁判,首先需要恪守法律条文本身所固有的权威性、明确性、安定性底线。二是要将“怀疑论”“辩证法”融贯为裁判者的思维常态与职业习惯。善于运用法律哲学思维去看待和评价个案中事实与法律适用,深刻察觉纠纷背后的根源、利益纠葛,通过个案实现纠纷的实质性化解,从而将当事人的权利价值、社会公共利益的秩序价值等放到更广阔的空间和背景中去考虑。三是要在常规审判与个性司法间谨慎寻求突破。大多经典个案之所以成为世界级的名案、永载人类法治史册,可能恰恰是因为这些判决没有因循守旧、没有机械适法,而是精当、深刻、恰到好处地运用了法律哲学思维与方法。

最后,我也衷心期待,作为全省法院系统学历层次最高的一批业务骨干,能够以本次论坛为起点,兼顾常规审判和个性司法间的平衡,能够从自己每年审理的数百宗案件当中,比照最高人民法院公报案例,甚至指导案例的标准,充分释法、精心培育,能够运用法律哲学思想与方法,创造出一批能够经得起时间检验、能够“永载共和国法治史册”的经典裁判!