唯有以谦逊之心深耕专业,方能致远

法律的长河滔滔不绝,其中既有岁月沉淀的深沉底蕴,也离不开当代智慧的推波助澜。王泽鉴教授,作为民法学界当之无愧的泰山北斗,他的学术著述宛如源源不断的清泉,润泽着两岸的法学土壤,对民法学发展影响深远。

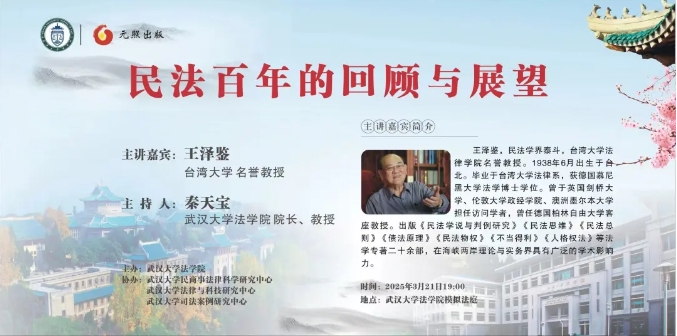

3月21日,武汉大学特邀台湾大学名誉教授、民法学泰斗王泽鉴教授,于武汉大学法学院作“民法百年的回顾与展望”主题讲座。87岁高龄的王泽鉴教授,在讲座中凭借深厚的学术功底,对台湾民法的发展脉络展开了鞭辟入里的梳理,同时以独到的见解和敏锐的眼光,对民法未来的发展趋势进行了高瞻远瞩的剖析。

湖北省法院民事审判法官和助理代表聆听了讲座,让我们来听听他们的体会!

张之婧 环资庭副庭长

“法律譬如身体,判例为其血肉精骨,学说为其神经。”

“法是一种以法院判决为中心的沟通机制,此种沟通过程的强化有助于彼此理解,形成共识,促进法的创新发展。”

“法律要受尊重,法官要受尊重,要敬重法院判决。”

三个小时的讲座,白发苍苍的老先生始终精神矍铄,他以渊博的学识和深刻的见解,将台湾民法百年的发展历史娓娓道来,勾勒出台湾民法从继受、重构到本土化的演进脉络。老先生在讲座中多次强调判例在法律研习和实践中的关键地位,如暮鼓晨钟,敲响在我心间,唤醒了我作为法官久违了的职业尊荣感,也促使我重新审视自己肩负的职责。

法院判决绝非仅仅是解决个案纠纷的工具,它更是一座桥梁,架起了当事人(律师)与法院沟通、法院与其他法院或上级法院沟通、法院与法学界沟通、法院与社会沟通的渠道。伟大的判决,应是法理与情理的交融,规则与良知的共生。而我们法官的使命,便是将那些看似冰冷的法律条文,化作温暖世间的星光。当无数份判决书的微光汇聚,必将照亮法治社会的浩瀚苍穹,指引我们不断前行。

杨士民 环资庭法官助理

学生时代学习民法,王老师的《民法学说与判例研究》独步学林,以一种让人耳目一新的研究方法阐发意旨、综括源流、形成体系、贯通法理,一时洛阳纸贵。今天有幸聆听先生的讲座,近距离地感受了先生严谨的治学精神与崇高的学术风范,这为我们这些法院的年轻人成长为更好的法律人树立了人生的榜样。

今晚的讲座,王老师从台湾民法的百年历史、社会变迁与民法体系、私法的宪法化、法学方法论与民法发展四个层面为我们奉献了一顿民法的饕餮大餐,其思想深邃,金句频出、娓娓道来,如敬重法院的判决是司法之基石、深入比较地研读判决才能实现法理念的具体化与类型化、法律漏洞是类推适用实现法的续造之前提、方法继受的代理人战争等等,让我印象深刻。

另外,在如何运用正确的法学方法推进民法发展续造的同时还能维持法的体系安定这一关键的问题上,先生为我们介绍了宝贵的方法、思路与研究经验,这令我茅塞顿开,受益终身。王老师87岁高龄在台上连续讲了三个小时,能量满满,让人油然起敬,其严谨的治学精神与学术风范让我们后辈人感受到了什么才是最强的“民法大脑”。

梁雪 民一庭法官助理

学习王泽鉴老师的讲座帮我再次厘清审判思维。法官游弋于法的内部体系和外部体系之间,汲取法的价值,寻找法的精神,再以法学方法重塑法之“肉身”。例如今年湖北民一庭条线入库“早退一分钟被辞退的劳动纠纷案”,就是“契约自由”与“权益保护”两种法价值的碰撞,法官根据这两条法价值的“神经系统”,找到劳动法第39条第2项所遵循“劳动关系需相互协作”的法精神,最终认为该公司早退不提醒,事后算总账的行为不适用该规定,这既是学说的发展,也是实践的进步。

在AI时代,法官更应尽早将本土化直觉和国际化视野转化为御航AI的能力,用请求权基础思维的“七色宝莲”复原法精神的明媚神采,用一个个鲜活的案例守护法灵魂的永恒生命力。

郭颂彬 民一庭法官助理

作为民法学泰斗,王泽鉴教授三个小时的讲授不仅对民法的历史和沿革进行了梳理,更对民法的面向与未来进行了展望,令我受益匪浅。

最令我印象深刻的是王泽鉴教授对于研读判决书这种学习研究方法的推崇。判决书释法说理中凝结了司法智慧,不仅链接事实与法律,阐明法律适用逻辑和裁判依据,成为法律人最好的教科书,更是通过融合法律逻辑、社会价值和人文关怀,有效化解矛盾、引导公众行为,实现“案结事了人和”的核心路径。

释法说理只有做到既合乎法律规定,又合乎天理人情,才能强化当事人对判决结果的认同感,推动矛盾纠纷实质性化解,才能更进一步地明确行为边界,传递规则导向,预防潜在纠纷。

朱若含 民二庭法官助理

非常幸运能够在省法院的精心组织下参与民法学界泰斗王泽鉴教授的讲座,现场沉浸式地感受王老先生精密严谨的法学治学之道与厚重纯粹的精神人文场域,履约了每一个法律学人心中的学术追星。

法学的使命是什么?早已著作等身的王教授,在八十七岁的高龄,用自己温和谦润的语言、极致敬业的精神和对两岸法治事业发展深深的关切,向现场每一位同仁描绘出最真挚的诠释。在王老先生的娓娓讲授中,学术之道与司法之轨相辅相成,也有了历史卷轴一般具象化的图景展开和场景表达。

对于比较法的研究基点与范式归属,王教授提倡兼容并蓄,在凝练问题意识的基础上,秉承功能性原则,在不同立法例之间探寻法律释义与规则形塑的平衡,以更为开阔的治学思维实现本土法的制度续造。

“为了法律而努力”,何以之,唯有热爱与勤勉!

冯雅婧 民三庭三级高级法官

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

最近写判决总会被无序的逻辑结构缠绕,有种不识庐山真面目、千江不识千江月的困扰。带着探寻去听王老师的课,受益匪浅,其中关于法学方法论的讲授,对我而言是从迷雾到觉醒的破茧关键!

王老师提出了案例分析与比较法,告诉大家如何在学习工作中以他人为镜、知己知彼,最终扩充视野、自我完善。即使不是法律人,也能或多或少从中悟得处事做人、修身齐家、立德立业之理,更何况身为热爱法律的司法者。

王老师以其亲身经验传授法官应当如何将法学方法论融入在判决里,让判决能经受时代的检验,给我的困扰提供了明确的解题思路,让我更有信心去做好审判工作!

田新月 民四庭法官助理

毕业多年后又回到母校熟悉的模拟法庭课堂,感到无比亲切。王泽鉴教授讲述的民法百年史,让我仿佛穿越了百年时光,目睹了一部波澜壮阔的民法史诗。

民法作为调整平等主体之间关系的法律,其本质是对自由、平等的保护,对个体权利的尊重。从法国民法典的人文主义,到德国民法典的严谨理性,再到我国《民法典》的兼容并蓄,每一部法典都凝聚着立法者对人性善恶的深刻洞察,对公平正义的不懈追求。这场讲座不仅是对民法百年历史的回顾,更是对未来民法发展的展望。

在讲座的最后,王泽鉴教授谈到,“立法在建造健康的身体,判例(裁判)、学说的协力使法律强壮、展现丰富持续发展的生命力。法是一种以法院判决为中心的沟通机制,此种沟通过程的强化有助于彼此理解,形成共识,促进法的创新发展。”作为一名司法工作者,我深感荣幸能够参与这场持续不断的“法的沟通”,我们撰写裁判文书,不仅要阐明法律依据,更要传递法治精神,引导社会公众理解和遵守法律。

“法者,天下之程式,万事之仪表。”每一次“法的沟通”都是法治进程中的一小步,唯有以谦逊之心深耕专业,方能在这条漫长的道路上留下坚实的足迹。

张倩云 研究室法官助理

王泽鉴先生讲述了民国民法典的德日瑞渊源整合、介绍了台湾比较法的缘由发展和重视判例的方法论、法的续造,总结于法律的本土化。让人看到了法学理论的流变历程,既满足了后辈们理解过去的心愿,也给予了当下者探视未来可能的窗口。

很幸运能如此近的距离,感受到王先生的人文风骨,一个从上个世纪传来的铿锵之声。王先生提到了一个法律人“类推”的能力很重要,这让我联想到人民法院案例库的工作,遴选案例库案例的重要指征就是能够填补法律漏洞,给类案提供裁判指导价值。

法院人审理一个个鲜活案例的过程,不就是通过沟通对法律不断进行丰富和续造的过程吗?正是时间、空间和法律人辛勤的耕耘,共同让法律的生命不断延伸,灿若星辰。